0571-86043582

公司秉承着“诚信为立足之本;创新为生存之源;服务为永恒主题”的原则,继续发扬“与时俱进,求实创新”的科研精神,将为中国智慧水务事业的发展和数字孪生水利工程建设献出我们微薄的力量!

一、系统技术方案设计

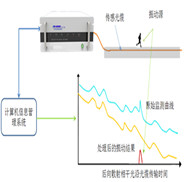

1、分布式光纤应变监测系统方案应根据被测结构的类型、受力特点和易受损伤部位进行专项设计,宜与主体结构的设计统筹协调。

2、系统方案应结合现场实际情况进行设计,并遵循以下原则:

(1)传感光缆应沿结构通长布置,对结构变形(应变)、内力进行全覆盖性的监测;

(2)传感光缆布置方案设计时,应合理利用结构对称性,对结构非关键部位可适当减少传感光缆的用量。

3、系统方案设计应包括传感子系统、数据采集与传输子系统、数据库子系统以及用户端子系统等四部分。

4、系统方案设计应考虑长期性、稳定性、实时性、全面性、准确性和经济性等特性需求,并以ZUI小成本为目的进行合理优化。

5、系统方案设计应考虑电力供应与网络通讯的需求,保障系统24小时稳定运行。

二、传感子系统设计方案

1、适用于桥梁、道路、隧道、城市综合管廊和轨道交通等基础建设结构设施的传感光缆应符合下列规定:

(1)单个传感光缆回路布设的总长度不应超过100公里;

(2)对于长距离大范围的结构静态或拟静态变形测量,传感光缆的测点空间分辨率应在10cm~200cm之间选择。

2、传感光缆布置方案设计时,应根据结构静、动力特性分析结果,并结合结构或构件的重要性,确定结构内力、变形较大以及易受损伤的关键部位。

3、传感光缆的布设位置应根据被测结构的类型、受力特征、重要性以及易损性分析确定,并在结构关键受力区域、关键构件或已产生损伤的位置进行加密布设。

4、应变传感光缆应在结构变形缝或诱导缝处设置温度补偿松弛段,传感光缆松弛段长度根据光线解调仪空间分辨率确定,传感光缆松弛段间距不宜大于30m或小于2m。

5、桥梁结构分布式光纤应变传感子系统的设计应满足下列规定:

(1)根据监测需求,分别设计桥梁上部、下部结构的传感光缆布置方案;

(2)根据桥梁结构的空间温度梯度分布,设计温度传感光缆布置方案,被测结构各区域温度场;

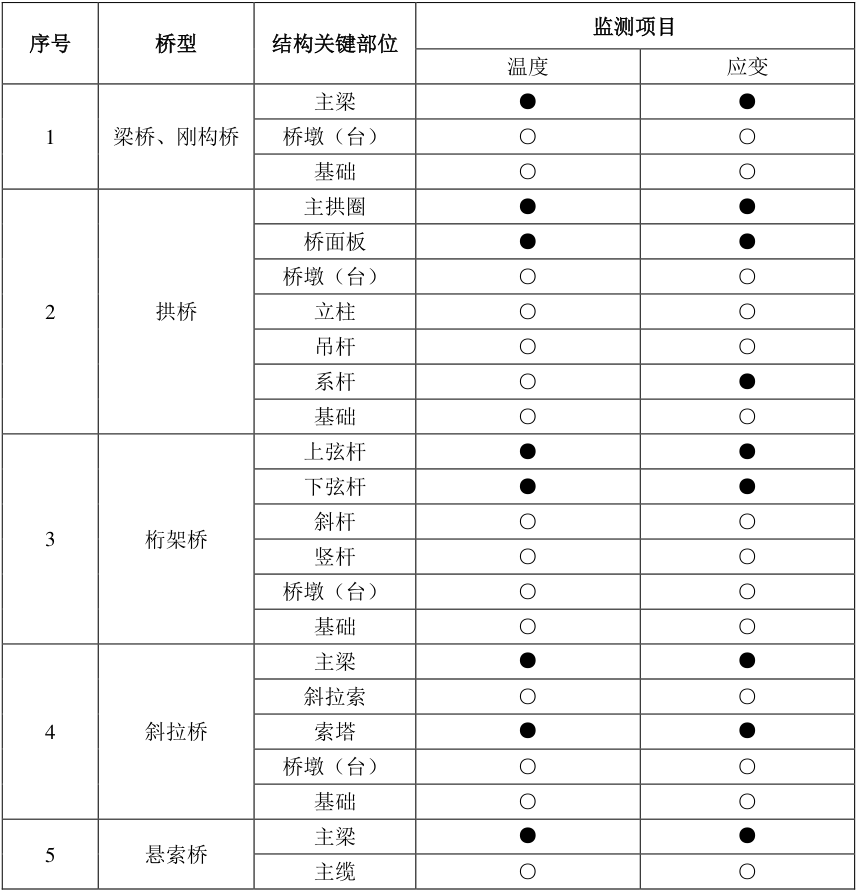

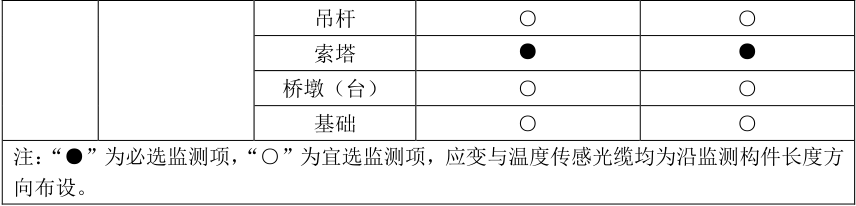

(3)根据不同的桥梁结构类型,传感光缆布置方案中应包含对表2.5中结构关键部位的监测。

表2.5不同类型桥梁应监测的结构关键部位

6、道路结构分布式光纤应变传感子系统的设计应满足:

(1)根据道路类型、等级、地基以及水文条件的不同,综合设计传感光缆的布置方案;

(2)根据道路具有多层介质的特征,应在各介质层底分别设计监测应变和温度的纵向、横向或纵横向交叉的传感光缆布置方案;

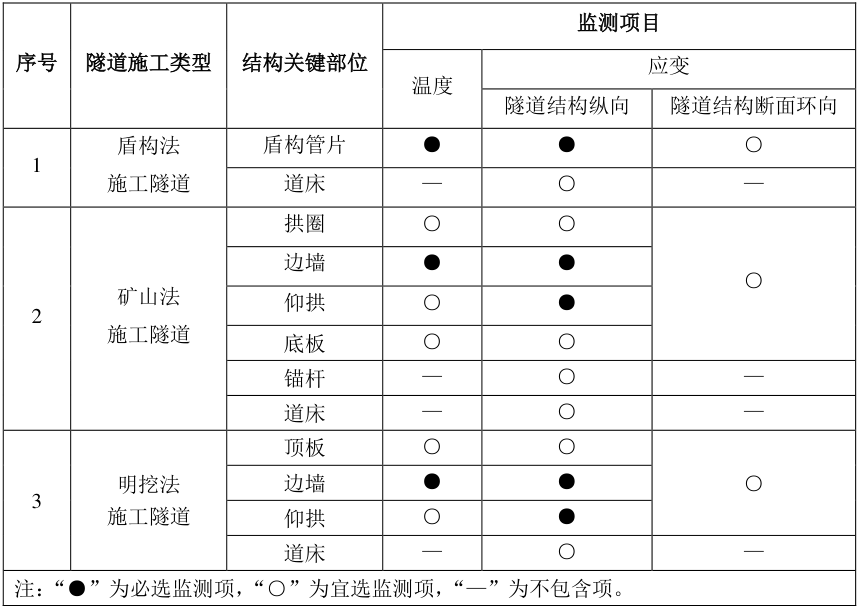

7、隧道结构分布式光纤应变传感子系统的设计应满足:

(1) 根据隧道结构围岩等级以及水文地质条件的不同,综合设计传感光缆的布置方案;

(2)设计沿隧道纵向通长布置应变传感光缆,若条件受限无法实现通长布置,应选择变形或内力较大处作为监测区域;

(3)设计沿隧道纵向通长布置温度传感光缆,监测隧道结构温度场分布;

(4)在隧道围岩等级较低、裂隙发育、隧道结构变形或内力较大处设计沿隧道断面通长布置应变传感光缆;

(5)根据隧道施工类型的不同,传感光缆布置方案中应包含对表2.7中结构关键部位的监测。

表2.7不同类型隧道应变监测的结构关键部位

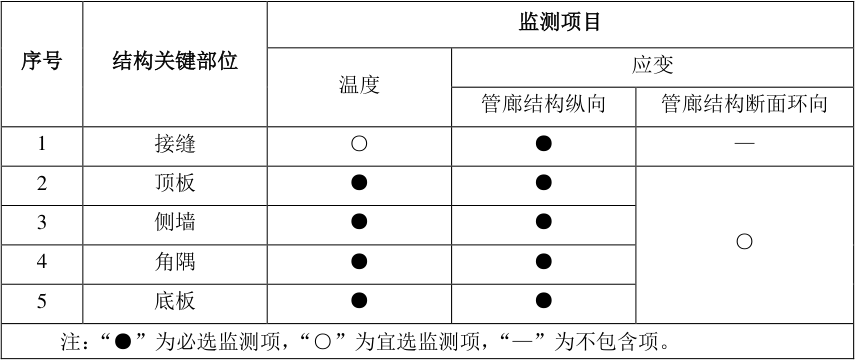

8、城市综合管廊分布式光纤应变传感子系统的设计应满足:

(1)根据管廊结构形式、功能分类、地质及水文地质条件的不同,综合设计传感光缆的布置方案;

(2)沿管廊纵向通长布置应变传感光缆,在管廊结构关键部位沿截面通长布置应变传感光缆;

(3)沿管廊纵向通长布置温度传感光缆,监测管廊结构温度场;

(4)对于城市综合管廊,应变传感光缆布置方案中应包含对表2.8中结构关键部位的监测。

表2.8城市综合管廊应变监测的结构关键部位

9、对于轨道交通结构传感子系统的设计应满足2.5及2.7的要求,传感光缆布置方案中应包含对表2.9中结构关键部位的监测。

表2.9轨道交通廊应监测的结构关键部位

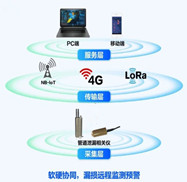

三、数据采集与传输子系统设计方案

1、根据分布式光纤应变温度监测系统的数据采集需求宜采用集中式数据采集方式。

2、采集设备按照其采集的时间频度、频次和时间间隔等内容,可采取全时采集、定时采集、触发采集和混合采集四种模式,应依据分布式光纤监测系统需求和结构特点进行选择。

3、数据采集子系统应设计抗干扰措施,提高信号的信噪比。

4、数据采集子系统工作时宜进行数据、时间自校准,若无自校准,应定期进行检测并进行人工校准。

5、数据采集以及传输子系统的硬件设备应满足各部分间的连接牢固和数据的传输稳定。

6、数据传输系统的设计应综合考虑数据传输距离、工程特点及现场条件、网络覆盖状况、已有的通信设施等因素灵活设计,选取合适的数据传输连接方式。

四、光缆布设施工方案

1、光缆布设前应根据分布式光纤应变温度监测系统设计方案,通过划线、标记方式确定施工位置,计算光纤长度,并提前准备辅助安装器材,具体包括:

(1)开槽机:用于结构表面的开槽处理,应具备足够切割强度;

(2)光纤切割刀:用于切割光纤;

(3)光时域反射仪(OTDR):用于测量光纤衰减、接头损耗、定位光纤故障点以及分析光纤沿长度损耗分布;

(4)光纤熔接机:用于光纤的熔接、保护以及断点的修复。

2、传感光缆的布设方式应采用粘贴法、开槽法、预埋法及模板预留槽法,且每种方法均应满足结构外表美观的要求。

3、根据被测结构类型的不同,传感光缆的布设应参考表4.3的方式。

工程结构类型 | 传感光缆布设方式 | |

桥梁 | 混凝土桥梁 | 粘贴法、开槽法及模板预留槽法 |

钢结构桥梁 | 粘贴法 | |

道路 | 预埋法 | |

隧道

| 盾构法施工隧道 | 粘贴法及模板预留槽法 |

矿山法施工隧道 | 开槽法 | |

明挖法施工隧道 | 开槽法 | |

城市综合管廊 | 粘贴法、开槽法及模板预留槽法 | |

钢轨 | 粘贴法 | |

表4.3不同结构传感光缆的布设方式

4、采用粘贴法布设传感光缆时,应事先打磨处理待粘贴结构的表面,并做表面抹平处理;粘贴过程中,宜将光缆间隔一定距离初步固定于结构表面;与结构连接时,应将粘结剂均匀地涂抹在光缆表面及其周围,确保光缆与结构的有效连接。

5、采用开槽法布设传感光缆时,应事先切割出或预留适宜光缆铺设的凹槽,并做表面抹平处理;粘贴过程中,宜将填充材料均匀涂抹于凹槽的底面及侧壁,确保光缆受力均匀,与结构连接紧密。

6、采用预埋法布设传感光缆时,需在结构浇筑施工之前,将传感光缆绑扎于受力钢筋的关键位置,并要确保混凝土浇筑施工过程中不会影响传感光缆的工作性能。

7、采用模板预留槽法布设传感光缆时,需要依据支模方法预留出安装传感光缆的坑槽,待传感光缆安装在坑槽内之后,再浇筑填充材料,确保传感光缆连接的牢固性和耐久性。

8、传感光缆的布设施工过程中,宜利用传感光缆的米标,每隔一定距离进行记录,实现测点与所测结构位置的一一对应。

9、传感光缆布设过程中,传感光缆特殊记录点宜包括:传感光缆与跳线熔接点位置、结构监测的起点位置与终点位置、传感光缆的温度补偿段位置、传感光缆的各类拐点位置等。

10、传感光缆的温度补偿段宜选取大于光缆直径的套管进行套接,并做好套管两端的封堵,避免结构与松弛段光缆的直接接触,松弛段光缆长度不宜小于2m。

11、传感光缆的断点熔接段应采用套管保护,套管的放置应在光纤切割前完成。

12、传感光缆断点熔接时,应将两端光缆轴线对齐以确保两端的完好连接,并对光缆熔接段进行保护。

13、传感光缆端点跳线熔接时,所采用的熔接跳线长度宜大于2m,并应采用套管保护熔接段光缆。

14、利用OTDR(光时域反射仪)进行传感光缆测通时,拔开跳线端头的扣帽后,应确保接头的洁净。

当前位置:

当前位置: