0571-86043582

公司秉承着“诚信为立足之本;创新为生存之源;服务为永恒主题”的原则,继续发扬“与时俱进,求实创新”的科研精神,将为中国智慧水务事业的发展和数字孪生水利工程建设献出我们微薄的力量!

六十年一甲子,高原治水新华章。西藏自治区的水利发展堪称一场从“凿冰取水”到“幸福河湖”的历史性跨越。经过60年的不懈努力,西藏水利事业实现了从几乎空白到体系完善的巨变,解决了许多长期想解决而没有解决的水利难题,办成了许多事关长远发展、增进民生福祉的水利要事,为地区经济社会发展提供了坚实支撑。今年7月19日上午,投资1.2万亿的雅鲁藏布江下游水电工程(简称“雅下工程”)开工,这又是一个鲜活的例子,无论是这场开工仪式出席人员的规格,还是1.2万亿的巨额投资和其毗邻边境的地理位置,瞬间吸引了全世界的目光。

下面这张表格梳理了60年来西藏水利发展的一些关键历程和核心数据,可以帮助你快速了解其整体脉络和成就。

时间节点/时期 | 重要事件/发展阶段 | 核心数据/成就 |

和平解放初期 | 水利基础设施几乎空白 | 仅有一些小型引水渠,农田有效灌溉面积仅28万亩 |

1999年 | 满拉水利枢纽首台机组并网发电 | 填补了西藏重大水利枢纽工程的历史空白 |

2000年以来 | 农村饮水安全工程历经三个阶段 | “人畜饮水解困工程”、“农村饮水安全”、“农村饮水安全巩固提升工程” |

党的十八大以来 | 水利投资力度空前 | 累计落实水利投资684.5亿元(超过前几十年总和) |

农村饮水安全问题得到历史性解决 | 累计投资93.72亿元,建成工程2.6万余处,安全人口普及率100% | |

至今 | 重大水利工程建设 | 建成各类水库150座,总库容43.8亿立方米,年供水能力超15.64亿立方米 |

农田灌溉体系完善 | 耕地灌溉面积达426.18万亩,从“靠天吃饭”变为“旱涝保收” | |

水旱灾害防御能力提升 | 建成堤防4506公里,实施98项重点城镇防洪工程 | |

水生态保护 | 全面建立河湖长制,1.47万名河湖长上岗,河湖健康率100%,国控省控断面水质达标率100% | |

2024年(应急抢险案例) | 中国水电基础局参与定日县堰塞湖抢险和地震救援 | 多次参与应急抢险,保障人民群众生命财产安全 |

主要领域的发展亮点

民生水利:告别“凿冰取水”:通过深井取水、太阳能保温房、管道防冻等新技术,有效解决了高海拔地区季节性缺水问题,农牧民告别了“夏季吃河水、冬季凿冰取水”的历史。

重大工程:构建“西藏水网”:初步构建了 “一核四区协同、四江一河互济” 的西藏水网架构。先后建成雅砻、恰央、卓于、扎仓嘎等中型水库,这些工程不仅调控水资源,也提供清洁能源,如拉洛水利枢纽年发电量1.76亿度。从"九五"规划至"十四五"规划,西藏水利建设投资增加近20倍。

农田灌溉:保障“青稞安全”:全区各族人民长期开展农田水利建设,基本形成了 “蓄、引、灌、排”一体化的农田水利灌溉保障体系,灌溉有效利用系数提高到0.463,为确保粮食安全特别是青稞安全奠定了坚实基础。截至目前,有江北、澎波等一批大中型灌区,全区大型灌区1处,中型灌区122处,小型灌区1525处。

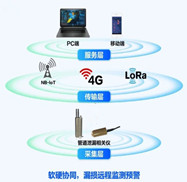

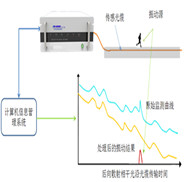

水灾防御:实现“主动防控”:改变了过去几乎没有系统防洪工程、农牧民被动承受洪水灾害的局面。例如,2019年起采用 “一级部署、多级应用” 模式改造提升自治区级山洪灾害监测预警平台,使得水旱灾害防御从被动应对转向主动防控。

生态保护:坚持以水定城、以水定地、以水定人、以水定产原则,强化规划和建设项目水资源论证。

守护“亚洲水塔”:西藏坚决扛起守护 “亚洲水塔” 的政治责任。

全面推行河湖长制,建立“河湖长+检察长+警长” 协作机制,与青海、四川、云南建立跨界河湖联防联控机制。

实施最严格水资源管理制度,“三条红线” 指标连续10年完成考核目标任务。

治理水土流失面积约3957.56平方公里,水土保持率达到92.2%(不含冻融侵蚀)。

主要江河湖泊水质持续保持良好,国控及省控断面水质达标率均为100%。

水电开发:点亮“雪域高原”:农村水电的发展彻底改变了农牧民的生产生活方式。例如,狮泉河水电站结束了阿里地区狮泉河镇无常规电源的历史。

传承与展望

西藏水利的辉煌成就,离不开一代代水利工作者的奋斗奉献。他们克服高寒缺氧的艰苦环境,甚至付出生命代价。自中央第三次西藏工作座谈会以来,水利部多次召开援藏工作会议,并在资金、技术、人才等方面给予了持续不断的强大支援。

60年不懈奋斗,60年沧桑巨变。未来,西藏水利将继续围绕保障水资源安全、防洪安全、生态安全的目标,推动水利高质量发展,为建设团结富裕文明和谐美丽的社会主义现代化新西藏提供更加坚实的水利支撑。西藏水利高质量发展的画卷将会更加壮美。

当前位置:

当前位置: