0571-86043582

公司秉承着“诚信为立足之本;创新为生存之源;服务为永恒主题”的原则,继续发扬“与时俱进,求实创新”的科研精神,将为中国智慧水务事业的发展和数字孪生水利工程建设献出我们微薄的力量!

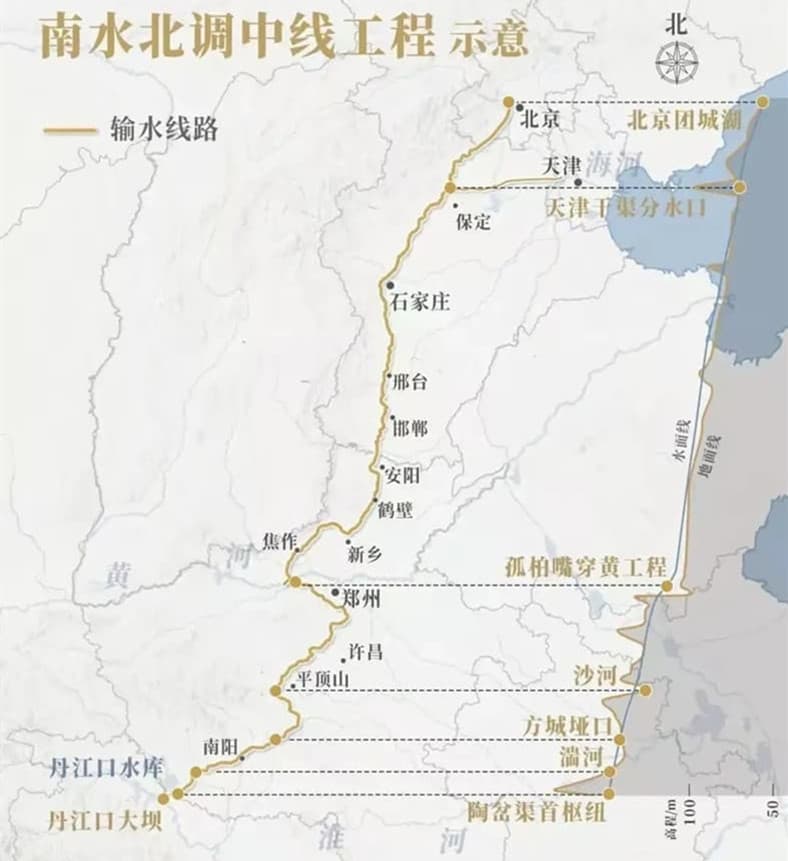

上一期我们介绍了“南水北调东线工程介绍综合效益描述及后续工程优化”,接下来我们再讲讲南水北调中线工程的相关事项。南水北调中线工程是一项宏大的水资源调配工程,源自(起点)汉江中上游的丹江口水库(图1),在丹江口水库东岸河南省淅川县境内工程渠首开挖干渠,经长江流域与淮河流域的分水岭方城垭口,沿华北平原中西部边缘开挖渠道,通过隧道穿过黄河,沿京广铁路西侧北上,自流到北京市颐和园团城湖的输水工程。其核心任务是缓解北京、天津、石家庄、郑州等20多个大中城市的供水压力,同时兼顾沿线的生态环境和农业用水需求。干渠总长度惊人,达到1277公里,分两期实施。

图1 南水北调中线工程输水线路示意图

南水北调中线一期工程

一、目标:

该工程重点在于提升丹江口大坝高度,实现从丹江口水库的自流引水。通过硬化的明渠,水将输送到河南、河北、北京和天津四地,每年可调水量稳定在95亿m³,远期将达到年均130×108 m³。为了减轻对汉江中下游地区的潜在影响,湖北地区还实施了引江济汉等四项生态建设工程,旨在实现水资源的可持续利用和环境保护的双重目标。

二、重点工程内容

南水北调中线一期工程从汉江丹江口水库(起点)调水到京、津及华北地区,重点工程划分为水源区工程和输水工程两大项。水源区工程主要包括:丹江口水利枢纽续建工程;移民工程和汉江中下游补偿工程。输水线路(图2):起自丹江口水库陶岔渠首,沿已建成的8km渠道延伸,在伏牛山南麓山前岗垅与平原相间的地带,向东北行进,经南阳过白河后跨江淮分水岭方城垭口入淮河流域。经宝丰、禹州、新郑西,在郑州西北孤柏嘴处穿越黄河。然后沿太行山东麓山前平原、京广铁路西侧北上,至唐县进入低山丘陵区,过北拒马河进入北京市境,过永定河后进入北京市区,终点是玉渊潭。总干渠全长1241.2km。天津干渠线路推荐“新开淀北线”方案,起点为西黑山,终点延伸至外环河,采用明渠与管道结合的输水方式,即进入天津市境内和穿越清南分洪区及其相邻段采用管道,其余仍采用明渠,明渠线路长 93.14km,管道线路长 60.68km。输水总干渠包括天津干渠,线路总长1420km。

图2 中线工程水源地丹江口水库航拍图

三、输水规模

南水北调中线一期工程陶岔渠首(图3、图4)规模为350m³/s,多年平均调水80×108~90×108m³;过黄河规模为250 m³/s,相应水量为40×108~50×108m³,向北京、天津供水10×108m³。从清泉沟向南引水规模为100 m³/s,向湖北省供水11×108m³。输水工程以明渠自流方式为主,按“宜渠则渠,宜管则管,宜涵则涵”的原则,采取局部渠段管涵输水方式,优化输水工程的总体布置。输水总干渠全线衬砌,与交叉河道全部立交,输水干线以明渠自流为主,仅尾端局部采用管涵加压输水。

图3 陶岔渠首枢纽工程丹江口水库副坝

图4 南水北调中线工程“水龙头”—陶岔渠首枢纽工程航拍图

中线工程可调水量按丹江口水库后期规模完建,正常蓄水位170m条件下,考虑2020年发展水平在汉江中下游适当做些补偿工程,保证调出区工、农业发展、航运及环境用水后,多年平均可调出水量 141.4×108m³,一般枯水年(保证率百分之75)可调出水量约110×108m³。

四、供水范围

主要是唐白河平原和黄淮海平原的西中部,供水区总面积约15.5×104平方公里。因引汉水量有限,不能满足规划供水区内的需水要求,只能以供京、津、冀、豫4个省(市)的城市生活和工业用水为主,兼顾部分地区农业及其他用水。在这一区域内,因经济社会发展,水资源的需求量仍将继续增加,通过进一步加强节约用水、增加投入、综合管理等措施,到2010年和2030年,缺水量分别为78×108 m³和128×108 m³。中线工程近、后期调水量按城市缺水量确定。

南水北调中线二期工程

2014年12月12日,南水北调中线一期工程正式通水。弹指一挥间,清澈如碧的汉江水已沿着南水北调中线工程调水干渠向北奔涌十年。工程累计输水645亿m³,相当于4400多个西湖的水量,成为沿线26座大中城市200多个县(市、区)的重要水源,受益人口超1.08亿。自中线一期工程正式通水以来,北上的一泓清水,极大缓解了京津冀受水区供用水矛盾,也在悄然间改变着当地用水格局。北京人每喝的10杯水中,就有约7杯来自南水北调。原本规划作为补充水源的中线工程,事实上已成为受水区主要城市的主力水源。供水格局的转变以及一系列我国区域重大战略的实施,对中线北调水量和供水保障程度提出了新的要求。

根据中线工程功能定位新变化,按照“增源挖潜扩能”布局思路,系统评估规划实施情况,开展中线后续工程相关研究工作,提出了中线后续增加水源和扩大中线工程输水能力的概念设计方案,完成的《南水北调中线工程规划(2022年修编)》成果已纳入《南水北调工程总体规划(2022年修编)》。

谋划中线后续重点水源工程

“源头一滴水,家国万里情。初心如磐,使命如炬”。习近平总书记嘱托,准确把握南水北调后续工程建设面临的新要求新期待新挑战,落实高层决策部署,按照水利部工作要求,尽职尽责、善作善成,全力完成好南水北调后续各项工作任务,切实履行好水行政管理职责,不断强化流域治理管理“四个统一”,为确保“一泓清水永续北上”作出新的更大贡献!

积极落实李国英部长调研中线工程水源地水质an全保障工作和嘉陵江流域保护治理工作时的讲话要求,立足长远和极限思维,组织开展从长江三峡、嘉陵江、大宁河等增加南水北调中线后续重点水源的研究工作,着力构建区域水网,提升中线供水保障能力。为保障一泓清水永续北上,为汉江建立一条“供水补给线”的引江补汉工程(图5)应运而生。

图5 南水北调中线二期(后续)工程引江补汉工程

南水北调中线二期继续加大输水-引江补汉工程(本网站有专门介绍该工程“炎炎夏日,说说引江补汉工程有哪些特别之处”)

“实施引江补汉工程,这也是总体规划当中明确的中线二期的后续水源。”针对中线工程,后续将有两项工作。

一、实施引江补汉工程,即通过从长江向汉江调水,既可以增加向北的调水水量,也可以进一步保障汉江中下游的生态用水。

为什么要实施引江补汉?南水北调中线原有多年平均调水量为95亿,但由于南水由补充水源变为城市主水源,供应量仍然不够。如北京用水百分之70来自南水北调,按照标准应达到百分之95的保证率。同时,南水北调中线二期工程规划目标是年调水量130亿,“因为南水北调中线还有一定的能力,在95亿的基础上再多送20多亿方水还是有可能的,就是利用加大流量来输水。”

二、干线调蓄工程

“南水北调中线工程总长1400km多,现在还没有调蓄水库,这样将来运行中的一些风险或者将来工程的检修都有可能带来断水的风险。”因此,为提升保证率以及工程能够及时检修,水利部正规划沿线的调蓄水库,“调蓄水库分两类,一类是已经建的,和干线工程连接起来,一旦出了问题,可以分段用现在的水库往干线输水。第二类是结合地方发展的需求和地质情况,在渠边谋划一些新的水库。平常水多的时候把水灌进去,需要时再放出来,以此提升干线工程的保证率。”

南水北调中线穿黄工程(图6)

穿黄工程位于河南省郑州市黄河上游约30km处,线路总长19.30km,主体工程由南、北岸渠道、南岸退水洞、进口建筑物、穿黄隧洞、出口建筑物、北岸防护堤、北岸新、老蟒河交叉工程,以及孤柏嘴控导工程等组成。其中zui引人瞩目的也是难度zui大的穿黄隧洞,单洞长4250m,包括过河隧洞和邙山隧洞,其中过河隧洞段长3450m,邙山隧洞段长800m,隧洞采用双层衬砌,外衬为预制钢筋混凝土管片,内径7.9m,内衬为现浇预应力钢筋混凝土,成洞内径为7.0m。隧洞为双洞平行布置,中心线间距为28m,各采用1台泥水平衡盾构机自黄河北岸竖井始发向南岸掘进施工。穿黄隧洞zui大埋深35m,zui小埋深23m;断面zui大水压为4.5Mpa。过河隧洞坡度由北向南由2‰变为1‰,邙山隧洞由北向南设计坡度为49.107‰。

图6 南水北调中线穿黄工程隧洞入口

南水北调中线工程论证-河上渡槽方案与河底隧洞方案

中线穿黄工程是南水北调的咽喉、工程建设的关键,围绕着河上渡槽方案及河底隧洞方案,长期以来有两种不同的意见。为做好方案的优选比较,水利部部署长江水利委员会(以下简称长江委)重点研究隧洞穿黄方案,同时研究渡槽穿黄方案;部署黄河水利委员会(以下简称黄委会)重点研究渡槽穿黄方案,同时研究隧洞穿黄方案。两个单位都要把不同方案做到同等设计深度,以便论证比选。

两个方案各有利弊,隧洞方案:一是技术上相对成熟,二是战略上比较an全,三是不影响黄河的行洪,缺点是维修工作比较困难。渡槽方案:要在黄河深厚的淤积层上每50m建一对支墩,就形同黄河上加了一把巨大的梳子,对黄河汛期行洪及泥沙运动会造成一定影响。

事后经专家反复论证,推荐了穿黄隧洞的方案,不论是隧洞方案还是渡槽方案,在工程建设中都面临诸多挑战。穿黄隧洞工程在建设中遇到了安装井漏水、盾构机刀具磨损严重、外衬楔块对接崩角以及内层衬砌施工中诸多问题,这些问题依靠建设者的努力都一一被解决。现在两条巨大的卧龙潜伏在黄河之下,如南水北调中线的大动脉,吞吐着长江来水,润泽着华北大地。

南水北调中线工程具有自身独特的优势

一、适时供水调度an全可靠。丹江口水库具有巨大的调节能力,主汛期除保证防洪外,调节库容达98×108 m³,汛后达190×108 m³。总干渠两侧已建成大量的水库,可以承担“充蓄”调节和“补偿”调节的任务,另有瀑河水库作为“在线”调节水库。通过总干渠并采用已有成熟经验的现代化控制技术和先进的调度管理手段,可确保供水调度an全可靠。

二、具有得天独厚的地理条件。总干渠位于平原的西部,居高临下,控制范围广。与受水区已建成的水利工程连接简单,供水调度灵活机动。

三、具有丰富的水源后备。中线工程从丹江口水库引水,远景视需要可以从长江三峡引水。

四、在给渠道沿线城市供给水源的同时,可以通过穿黄工程南岸分水闸在黄河中游给黄河中、下游流域补水。结合黄河调水调沙等工程联合运作,在黄河中游以补充长江清水的方式稀释泥沙,冲刷河床,补给水源解决黄河中、下游缺水及水沙关系不协调的问题。

南水北调中线工程历史追溯

这项工程的历史可追溯至50年代初,经过40多年的持续研究和规划,长江水利委员会与相关省市、部门进行了深入的勘测、设计和科研工作。1994年,水利部批准了《南水北调中线工程可行性研究报告》,并向我国计委建议推进这项重大建设项目。同时上报的还有《汉江丹江口水库可调水量研究》、《供水调度与调蓄研究》、《总干渠工程建设方案研究》、《生态与环境影响研究》、《综合经济分析》、《水源工程建设方案必选》等6个专题报告。水利部南水北调规划设计管理局于2001年7~8月组织有关专家对这6个专题进行了评审。编制了《南水北调中线工程规划(2001年修订)》(送审稿)。

2002年12月23日,国务院正式批复了《南水北调工程总体规划》,经几代人执着追求的南水北调工程由此进入了基本建设程序,部分单项工程在具备条件的前提下陆续开工。

12月27日,南水北调工程开工典礼在人民大会堂和江苏省、山东省施工现场三地同时举行。这是一个令人难忘的日子,从那时起,标志着南水北调工程正式进入实施阶段。

2003年12月30日,南水北调中线工程也顺利开工。干旱缺水的北方看到了希望,几代中国人对南水北调的期盼,将从梦想变成现实。

南水北调中线工程作用意义

中线工程作为一项“南北双赢”的伟大工程,它的重要作用必将随着历史的推进而不断呈现出来。中线工程对保护汉江中下游的水环境同样也起到积极的作用。对航运受影响的河段实施整治工程、对引水受影响的涵闸和泵站实施改造工程,不但将调水的影响减少到zui低限度,而且“引江济汉”工程使得兴隆以下河段枯水期流量显著加大,预计可以基本去除汉江曾发生严重威胁武汉等城市供水an全的春季“水华”现象。

中线工程的总干渠不仅是一条“清水长廊”,也是一条“绿色长廊”。总干渠不经过崇山峻岭,施工条件优越,对环境的影响小。沿线河流均与总干渠立体交叉,可保证水质。同时,在丹江口水库水量充沛的时候,可以方便地将水放入当地河流中,以完善河道的水环境。此外,中线工程还将带动绿化、生态农业和绿色农业的发展,完善当地的生态环境等有着重大意义。

当前位置:

当前位置: