0571-86043582

公司秉承着“诚信为立足之本;创新为生存之源;服务为永恒主题”的原则,继续发扬“与时俱进,求实创新”的科研精神,将为中国智慧水务事业的发展和数字孪生水利工程建设献出我们微薄的力量!

解渴株洲的百年工程:“引洮润株”工程的战略价值与实践路径

——从单一水源困境到区域水网新格局的跨越

一、建设背景:破解“单一水源”困局,回应民生与发展的双重呼唤

株洲市作为湖南省工业重镇和长株潭都市圈核心城市,长期面临水资源供需矛盾的严峻挑战。尽管湘江穿城而过,但其流域人口密集、工业活动频繁,导致水源污染风险频发。例如,2006年湘江镉污染事件、2020年铊污染事件等,暴露了单一水源城市的脆弱,单一水源意味着任何意外污染事故都可能让整座城市的供水系统陷入瘫痪。与此同时,随着城市化进程加快,株洲市供水系统难以满足295万城乡居民对“放心水”的迫切需求,农村地区饮水安全问题尤为突出。

从农业视角看,株洲市耕地面积广阔,但传统灌溉设施效率低下,制约粮食安全。工程规划灌溉面积达58.4万亩,预计新增粮食产量9.27万吨,为乡村振兴注入动能。此外,国家“十四五”水安全保障规划明确提出“优化水资源配置”,株洲市借势将“引洮润株”纳入国家战略框架,成为湖南省构建“一圈两带”现代水网的关键工程。

二、工程规划:构建“多源互补”的现代化水网体系

1. 水源选择与输水路径

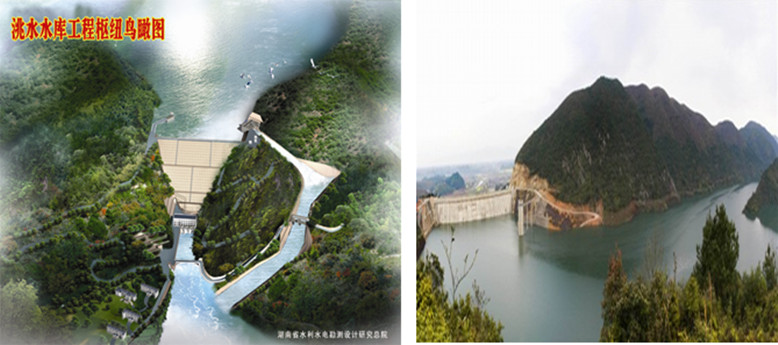

工程以茶陵县洮水水库为核心水源,其水质接近直饮标准,水量充沛且库区生态优良,是理想的“天然水塔”。输水系统采用“无压隧洞+有压管道”组合,主线路全长155.23公里,支线62.37公里,覆盖株洲主城区及茶陵、攸县、醴陵三县(市)沿线50余个乡镇,形成“多节点、广覆盖”的供水网络。

2. 功能定位与规模设计

工程以城乡生活供水为主,兼顾应急备用水源与农业灌溉,多年平均引水量2.6亿立方米,相当于每年输送10个西湖水量。远期规划通过管网延伸,可向长沙、湘潭供水,助力长株潭都市圈实现“同饮一江水”的一体化目标。

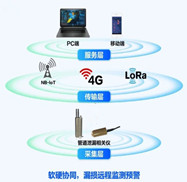

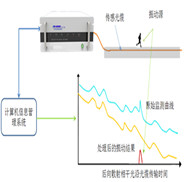

3. 技术创新与智慧管理

“引洮润株”项目配套智能调度系统、水质在线监测及漏损预警平台,通过数字化手段实时监控水源地水质、输水管线压力、用水需求变化等关键指标,实现“精准调度、智慧运维”,确保每一滴水都“供得上、供得好、供得安全”。以“科技+水利”的融合,推动传统水利向现代水利跨越。

三、实施难点:多重挑战下的破局之道

1. 审批协调复杂度高

工程涉及跨区域水资源调配、生态保护红线调整等,需国家发改委、水利部等部委协同审批。例如,洮水水库经营模式调整、用地组卷报批等均需高层政策支持。

2. 资金筹措压力显著

项目总投资53.61亿元,虽争取超长期特别国债及省级配套资金,但市级自筹部分仍面临缺口。需创新融资模式,探索PPP、水权交易等市场化路径。

3. 生态保护与水质保障

尽管洮水水库水质优良,但工程运行后需长期监测水源地生态,防范管网污染风险。此外,输水沿线中小河流生态补水需平衡水资源利用与生态基流需求。

四、战略意义:从民生工程到区域发展的多维价值

1. 安全屏障:重塑城市水安全格局

“引洮润株”工程改变了株洲依赖单一水源的历史,构建“洮水+湘江+渌江”多水源互补体系,显著提升极端干旱与污染事件下的应急能力。

2. 经济引擎:激活城乡融合发展动能

通过城乡供水一体化,惠及295万群众,直接改善农村饮水条件;农业灌溉效率提升将推动农业现代化,助力乡村振兴。

3. 生态标杆:探索水网建设新范式

作为湖南省SHOU个纳入国家“两重”清单的中型引调水项目,工程为全国同类工程提供规划、技术和管理经验,推动传统水利向智慧化转型。

4. 区域协同:助推长株潭一体化

工程远期向长沙、湘潭延伸供水的规划,将促进长株潭三市水资源共享,为都市圈产业协同与人口集聚提供基础支撑。

五、未来展望:从“水瓶颈”到“水红利”的跨越

“引洮润株”的开工标志着株洲从被动应对水资源危机转向主动构建韧性水网。随着工程推进,其效益将逐步显现:

短期(2025-2027年):完成主体建设,实现城乡供水全覆盖;

中期(2028-2030年):完善智慧管理系统,形成标准化运维模式;

长期(2030年后):联动湘江流域水网,成为长江经济带水安全保障示范工程。

株洲“引洮润株”水资源配置工程属中型引调水工程,已纳入国家“两重”建设项目清单,这一工程不仅是株洲水利史上的里程碑,更是中国推进“国家水网”战略的生动实践。通过技术创新与制度设计的双重突破,株洲正为全国城市水安全治理贡献“湖南方案”。

关键词:引洮润株、水资源配置、长株潭一体化

当前位置:

当前位置: